«Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов.

В 1935–1944 годах (с перерывами) народный комиссар путей сообщения.

Из воспоминаний Л. М. Кагановича:

«Обеспечение железнодорожным транспортом успехов Красной армии при проведении военных операций: Московской, Сталинградской, Ленинградской, Кавказской,

Я лично как нарком получал немало писем и телеграмм с благодарностями за перевозки войск и вооружения. Такие, например, телеграммы от товарищей Соколовского и Булганина: „Благодарим за оказанную фронту помощь“, или от них же письмо: „С Вашей помощью мы вовремя получили транспорты с боеприпасами, и это нам помогло успешно развить боевые действия, в частности, захватить Ельню“… Должен сказать, что действительно наркому приходилось часто самому следить за продвижением особо важных эшелонов…

Не буду проявлять ложной скромности, а скажу, что день 20 ноября 1943 года был и для меня лично счастливым днем моей жизни, когда Михаил Иванович Калинин вручил мне удостоверение о присвоении мне звания Героя Социалистического Труда».

В 1939–1946 годах — заместитель и первый заместитель народного комиссара путей сообщения, а затем министра путей сообщения (на фото — в центре).

Из книги бывшего наркома и министра путей сообщения

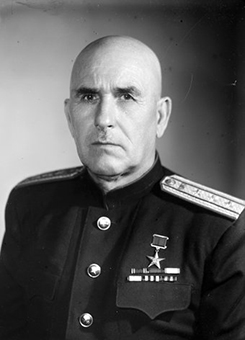

«Баграт Николаевич Арутюнов, когда началась война, занимал пост первого заместителя наркома путей сообщения. Среди других центральных управлений наркомата он курировал Центральные управления паровозного и вагонного хозяйств, роль которых в техническом обеспечении работы сети страны была огромной. Много усилий приложил Арутюнов, чтобы в условиях нехватки деталей, потери или передачи для нужд оборонной промышленности значительной части производственных мощностей паровозо- и вагоноремонтных заводов и депо наладить ремонт поврежденного и изношенного подвижного состава. После войны Баграт Николаевич был начальником округа железных дорог и членом коллегии МПС. Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда».

В 1939–1945 годах заместитель народного комиссара путей сообщения.

Из постановления Государственного комитета обороны СССР № 1483 «О Центральном управлении движения НКПС», 22 марта 1942 г.:

«…В целях улучшения и упорядочения дела руководства движением в НКПС, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Ликвидировать все дорожные территориальные управления НКПС,

2. Организовать Центральное управление движения НКПС…

3. Начальник Центрального управления движения является заместителем наркома путей сообщения и осуществляет единое руководство движением поездов по сети железных дорог. Воспретить всем другим управлениям НКПС отдавать дорогам, отделениям и станциям распоряжения в отношении движения поездов…»

Из постановления Государственного комитета обороны СССР № 1484 «О руководящих кадрах Центрального управления движения Наркомата путей сообщения», 22 марта 1942 г.:

«1. Назначить заместителя народного комиссара путей сообщения тов. Ковалева Г. В. начальником Центрального управления движения НКПС…»

Саламбеков Борис Константинович (1907–1978),

В 1941–1942 годах заместитель начальника, в 1942–1945 годах — начальник Октябрьской железной дороги.

Из статьи

«Ленинградский узел не только существовал в условиях полной блокады, но и действовал. Узел сохранил свой основной капитал, уберег от разрушения большую часть находившегося на его путях подвижного состава, спас деповское и прочее оборудование, сохранил свои испытанные ленинградские кадры…

В истории современных нам войн, так же как в истории нынешней мировой войны, неизвестны примеры, когда одна железнодорожная магистраль, в сущности даже лишь слабая часть ее, да еще при полном отсутствии

Люди, истощенные голодным блокадным пайком, работавшие под непрерывными воздушными налетами и артиллерийскими обстрелами, нашли в себе новые, как будто неисчерпаемые силы. Сутками они не сходили с паровозов, сутками трудились на путях и в депо, за станками и возле селекторов».

В 1939–1941 годах начальник

Из воспоминаний

«Уже в феврале 1943 года я приехал на родную дорогу, в Красный Лиман — первый большой узел Северо Донецкой магистрали, освобожденный от врага…

В тех условиях было нелегко управлять работой уже освобожденных участков и линий нашей дороги. Небольшой группе работников, составлявших штаб магистрали, приходилось всячески изворачиваться, использовать любые средства связи, чтобы руководить и перевозками, и восстановительными работами. Часто, когда с каким то объектом не была еще восстановлена телефонная связь или же если она выходила из строя, посылали связных. Многие из нас были постоянно в движении, выезжали на места, порой пробирались на прифронтовые станции под огнем врага.

Но, несмотря ни на что, движение поездов там, где оно уже было возможным, налаживалось, а восстановление развертывалось все шире…

Наиболее значительной работой, требующей усилий тысяч людей, была перешивка и восстановление путей. На многих сотнях километров фашисты, с присущей им, даже в разрушительном разгуле, методичностью, подрывали каждый рельс на стыке и посредине. Они ломали пополам шпалы специальным крюком, который цепляли к паровозу. Взрывая фугасами насыпи, гитлеровцы делали огромные проломы в земляном полотне. Солдатам железнодорожных войск, нашим железнодорожникам, населению близлежащих сел и городов, которые принимали участие в восстановлении пути, приходилось немало потрудиться, засыпая эти проломы и воронки…

Гитлеровцы применили тактику массированных воздушных налетов. Только в марте они сорок два раза бомбили Ворошиловград, Кондрашевскую Новую, Красноозеровку, Огородный, Новый Айдар. Особенно крупный налет был совершен 29 апреля на Старобельск. Погибло шестьдесят человек, работавших на восстановлении станции и на ремонте подвижного состава.

Однако попытки врага парализовать дорогу не имели успеха. Поезда двигались, вагоны грузились и разгружались, хотя обеспечивать деятельность дороги было неимоверно трудно…

Уже 22 сентября 1943 года советские войска вышли к берегам Днепра — от Днепропетровска до Запорожья. Был освобожден весь Донбасс. Покрытый руинами и пепелищами наш родной край возвращался к жизни.

Объезжая участок, я осматривал узлы и предприятия, вернее то, что от них осталось. Составили мы оперативный план восстановления дороги, возобновления движения поездов. Среди руин, воронок, разбитых блиндажей неповрежденные строения или уцелевшие пути выглядели маленькими островками. Надо было немедленно и широко развернуть восстановительные работы. Крепко сжав зубы, собрав всю силу воли, работать и работать, мобилизовать все и всех вокруг — вот что требовалось тогда.

Магистрали Донбасса были разрушены почти полностью. Фашисты вывели из строя восемь тысяч километров пути, 1500 мостов, 27 паровозных и 38 вагонных депо, 400 вокзалов и станций, более четверти миллиона квадратных метров жилой площади…

Мы понимали, что идет война — жестокая, разрушительная. А на войне нужны и солдатская изворотливость, и умение подчинить себе обстоятельства, как бы трудны и сложны они не были».

В 1939–1954 годах начальник Закавказской железной дороги.

Из статьи

«Особенно много трудностей пришлось преодолеть нам в дни, когда дорога была отрезана от сети железных дорог Союза и, работая в непосредственной близости от фронта, должна была обеспечивать наступательные операции черноморской и северной групп войск Закавказского фронта. На дороге не хватало вагонов, затруднялось продвижение поездов, но коллектив закавказских железнодорожников, подчинив всю работу интересам фронта, умело маневрируя перевозочными средствами, с честью выполнил все задания по воинским перевозкам. Дорога также успешно справлялась с ответственным делом эвакоперевозок, обеспечив размещение, сохранность и продвижение по назначению десятков тысяч вагонов с ценнейшим оборудованием и материалами, спасенными от немецких хищников. Наш коллектив выполнил все задания по перевозкам марганца, ферросплавов, карбида, каучука, нефтекокса, газовой сажи и других грузов. Из месяца в месяц дорога выполняла и перевыполняла план нефтеперевозок, обеспечивая потребность Красной армии, а также промышленности и сельского хозяйства наших республик».

В 1938–1944 годах начальник Южной железной дороги, в 1944–1946 годах начальник

Из очерка «Организатор скоростного продвижения сборных поездов», 1944 г.:

«Отличительной особенностью т. Кутафина является умение руководить массой, инициативная творческая работа. Он внес немало нового в приемы диспетчерского командования…

Начало Отечественной войны застало т. Кутафина на должности начальника Южной дороги…

С болью в душе оставляли работники дороги свои рабочие места и эвакуировались в глубь страны, где включались в работу других дорог, помогая тем самым нашей доблестной Красной армии громить врага.

Управление Южной дороги не переставало существовать. Под руководством т. Кутафина была создана оперативная группа, кадры которой он лично отобрал с особой тщательностью. Эта группа еще в 1942 г. составила план восстановления дороги, который затем был осуществлен.

Работники оперативной группы Южной дороги принимали участие в защите Сталинграда на наиболее ответственных участках, на подступах к городу. Затем работники много сделали по переброске армии на другой фронт. На всех станциях и узлах по пути следования армии были представители оперативной группы, которые обеспечивали необходимые темпы движения.

В июне 1943 г. Семен Васильевич Кутафин получил от народного комиссара путей сообщения

Задания, которые требовалось решить на

23 августа от

Работы сложной и трудной по первоочередному восстановлению было очень много, и ее нужно было выполнить в самые короткие сроки, с тем чтобы как можно скорее открыть движение поездов…

Многие объекты восстанавливались на 15–30 дней раньше срока. Большинство работ было выполнено без получения извне

В 1938–1941 годах и 1943–1950 годах начальник Сталинской (Приднепровской) железной дороги, в 1942–1943 годах начальник железной дороги имени Молотова (Забайкальской).

Из очерка «Передовые методы — на службу фронту», 1944 г.:

«Герой социалистического труда

Главное содержание закорковского метода — это создание низовым работникам такой оперативной обстановки, в какой расцветают творческая мысль, инициатива новаторов, вырастает чувство соревнования. Это забота о среднем звене, о слаженной поточной работе.

Закорко впервые организовал единые схемы движения на отделении и смежных участках соседних отделений дорог. Его система взаимной информации и оперативного планирования легла в основу современной военной организации диспетчерского руководства плановой и грузовой работой».

В 1941–1944 годах начальник

Из представления

«Т. Зубков И. Г. с первых дней Великой Отечественной войны лично возглавлял и руководил рядом ответственнейших строительств, имевших большое оборонное значение для города Ленина.

Важнейшими из них являлись: оборонные сооружения Строительства № 5; танковая переправа в районе Невская Дубровка; Строительство № 42 ж.д. линии

Несмотря на значительные трудности, новизну некоторых видов строек и перебоев с материалами, все эти задания Военного Совета, как правило, выполнялись досрочно при неизменно хорошем качестве работ.

Одним из наиболее ответственных участков работ, явилось задание Военного Совета фронта по строительству

После прорыва блокады гор. Ленина, Военным Советом было дано задание по строительству линии № 400 и

За досрочное выполнение всех заданий Военного Совета фронта, энергию, твердость руководства, хорошую организацию работ, что в значительной степени способствовало снабжению продовольствием г. Ленинграда и за личные боевые качества командира, ходатайствую о награждении Начальника Управления

В 1941–1942 годах начальник движения в аппарате Уполномоченного НКПС по Брянскому фронту, в 1942–1944 годах заместитель начальника службы движения железной дороги им.

Из книги

«На транспорте и в мирное время нужно иметь ускоренный оборот вагонов, а в военное время это особенно необходимо. Чем быстрее вагон оборачивается, тем больше грузов перевозят железные дороги. При наличии хорошего оборота вагонов, не увеличивая вагонного парка, можно добиться значительного повышения погрузки.

Герой Социалистического Труда Осипов в целях ускорения оборота вагона выдвинул метод ступенчатой и отправительской маршрутизации поездов. Смысл этого метода заключается в том, что поезд правильно составляется в пункте формирования и следует к месту назначения без переработки. Применение этого метода дает исключительный эффект. Так, например, одиночные вагоны (

Само собой разумеется, что маршрутная погрузка воинских грузов намного ускоряет продвижение поездов к фронту. В маршрутизации поездов кроются огромные резервы повышения погрузки».

В 1941–1943 годах начальник службы сигнализации и связи Калининской железной дороги. Погиб 15 марта 1943 года во время налета вражеской авиации, звание Героя Социалистического Труда присвоено посмертно.

Из очерка «Работа

«Когда в зиму 1941/42 года Красная армия погнала

Отличительной чертой характера т. Маньковского была постоянная неудовлетворенность достигнутым, неустанные поиски новых средств и методов улучшения производства. Он горячо поддерживал всякое новаторское начинание и рационализаторские предложения стахановцев, предоставляя изобретателям все возможности для творческих экспериментов. Благодаря этому связь дороги во время войны действовала бесперебойно и безотказно…

Не раз он находился вместе со своими бригадами под огнем вражеских самолетов, показывая образцы выдержки и мужества. В середине марта 1943 года фашистские громилы подвергли зверской бомбардировке железнодорожный узел Калининской дороги — Медведево. Во все дни налетов Маньковский неотлучно находился на узле связи, направляя и контролируя работу линии, лично обеспечивая непрерывное действие связи дороги. Даже в самые опасные часы он не покидал поста и погиб геройской смертью».

В 1938–1950 годах начальник службы вагонного хозяйства Московской Окружной железной дороги.

Из очерка «Московская Окружная», 1946 г.:

«Днем и ночью кипит работа на всех 20 станциях Окружной дороги, которая опоясывает столицу огромным кольцом, четыре раза пересекая

Дорога отличается от всех других магистралей. Здесь нет тысячекилометровых пространств. Постоянное круговое движение, передаточные операции, подготовка порожняка для других дорог, массовая выгрузка топлива, стройматериалов, сырья и продовольствия для Москвы и погрузка того, что посылает Москва стране, беспрерывная рассортировка транзитных поездов, все это создает на дороге свой особый кипучий ритм, требует от людей высокой оперативности и слаженности. Качества железнодорожников Окружной блестяще проявились в годы Отечественной войны. Уже в первые дни войны с востока устремились на фронт поезда с боевой техникой и резервами, а на восток двинулись эшелоны эвакуированных предприятий. Но несмотря на огромную загрузку московского узла, фронтовые поезда проходили Москву иной раз с хода, не задерживаясь на Окружной ни одной лишней минуты.

Сколько героических подвигов совершили в те дни московские железнодорожники!

В 1938–1944 годах начальник сортировочной станции Рыбное

Из очерка «Работа узла при воздушных нападениях», 1944 г.:

«В ноябре 1941 г., обходя с севера и юга красную столицу, немецкие танки перерезали Октябрьскую,

Непрерывно подвергаясь налетам авиации противника, эти коммуникации должны были обеспечить беспрерывные перевозки большого количества воинских соединений и техники, срочно направляющихся из разных районов страны для выполнения плана Верховного командования по разгрому немецких армий под Москвой.

В четком выполнении плана перевозок, сосредоточения армии наряду со станциями Московского узла большая работа была проделана железнодорожниками и участковых и сортировочных станций, расположенных на дальних подступах к столице. К числу их относилась станция Рыбное

Значение этой станции и сложность условий ее работы в конце ноября 1941 г. увеличилась в связи с тем, что линия фронта проходила всего лишь в 18 километрах от станции и она подвергалась особенно частым налетам вражеских бомбардировщиков. Несмотря на это, работа станции не прекращалась ни на одну минуту…

С первых же дней войны на станции ее волевым инициативным командиром т. Колобовым были установлены железная воинская дисциплина и твердое единоначалие; все работники станции распределены по командам; к каждой из них прикреплен определенный район станционных путей и стрелок.

По окончании работы в основных сменах команды после кратковременного отдыха являлись в свои районы станции и помогали дежурной смене как в работе по ускорению переработки поездов и вагонов, так и в тушении пожаров и восстановлении станционных устройств, пострадавших от воздушных нападений противника…

Все поезда встречались на путях работниками станции, участвующими в их обработке, а также принимающими кондукторскими бригадами и поездными вагонными мастерами… Благодаря этому обработка транзитных составов производилась за 15–18 минут вместо обычных 40–50 минут. Ни один воинский поезд не простаивал на станции более 22 минут.

Наиболее напряженными были сутки 29 ноября 1941 г. В этот день массированным налетом вражеской авиации были повреждены почти все пути станции. Полностью была разрушена внутристанционная связь. Но и в этих условиях работники станции не растерялись… Станция обеспечивала бесперебойный прием и пропуск поездов к линии фронта без заторов на прилегающих участках».

В 1941–1948 годах начальник станции Батайск

Из очерка «Организатор восстановления движения поездов», 1944 г.:

«Стоял июль 1942 г. Тяжелые и кошмарные дни переживала станция Батайск. Фронт подходил все ближе и ближе. Днем и ночью в небе над станцией висели вражеские самолеты. Они бомбили пути, предприятия и производственные участки узла. Ночью было светло от разрыва бомб как днем. Днем небо и солнце заволакивали клубы пыли и дыма…

Железнодорожники станции трудились не покладая рук. Они пропускали и принимали поезда, бесперебойно питали всем необходимым фронт…

Наступил радостный 1943 г. Красная армия перешла в решительное наступление по всему фронту. Освобождена станция Батайск — решающий и важнейший узел коммуникаций… Снова бомбежки, разрушения и смерть. И снова в эти трудные времена коллектив станции выстоял, выдержал.

Где бы не появлялись трудности, затор, опасность,— там железнодорожники всегда видели своего

Константин Герасимович Мазуров проделал громадную работу по восстановлению станционного хозяйства. Станция на протяжении многих месяцев работает как исправно действующий часовой механизм».

В 1939–1958 годах (с перерывами) начальник железнодорожной станции Курск.

Из воспоминаний бывшего начальника Железнодорожных войск

«С апреля по июнь 1943 года на магистрали Центрального и Воронежского фронтов фашистские стервятники провели более 120 налетов, сбросили около 4400 бомб.

Немецкое командование поставило задачу своим летчикам стереть с лица земли Курский узел.

Казалось, что узел и станция полностью разрушены и их невозможно возродить к жизни. Но всякий раз они возрождались. Выдержали 12 массированных ударов фашистской авиации. Так, днем 2 июня и ночью 3 июня бомбардировка Курска с небольшими перерывами продолжалась 22 часа. За это время немецкие самолеты сбросили на узел 1600 бомб. В этом налете участвовало 824 фашистских самолета. Было разрушено 12 километров станционных путей, локомотивное депо, водоемное здание, многие стрелочные переводы, 154 груженых вагона и 8 паровозов, 300 пролетов линии связи. Узел лежал в руинах… Но вот появились местные железнодорожники, солдаты и офицеры

Через 11 часов 30 минут они убрали исковерканный подвижной состав, уложили пути и открыли движение поездов. 35 часов потребовалось, чтобы устранить последствия бомбежки. Мужество и трудовой героизм были проявлены беспримерные. Родина высоко оценила подвиг железнодорожников. Начальник станции Курск

В 1940–1942 годах заместитель начальника отделения движения Сталинградской железной дороги, в 1942–1945 годах начальник станции Сарепта той же дороги.

Из очерка «Передовые методы — на службу фронту», 1944 г.:

«Когда немецкие полчища подступили к Сталинграду, большая станция Сталинградского узла Сарепта оказалась отрезанной от железнодорожной сети. В распоряжении сарептинцев остался лишь небольшой участок линии

«Организовать в НКПСе Главное Управление

Управление желдорвойск во главе с начальником железнодорожных войск,

Управление по восстановлению мостов,

Управление по восстановлению пути, станций, связи и тяговых устройств,

Управление снабжения,

Штаб Главного Управления,

Политотдел…

»